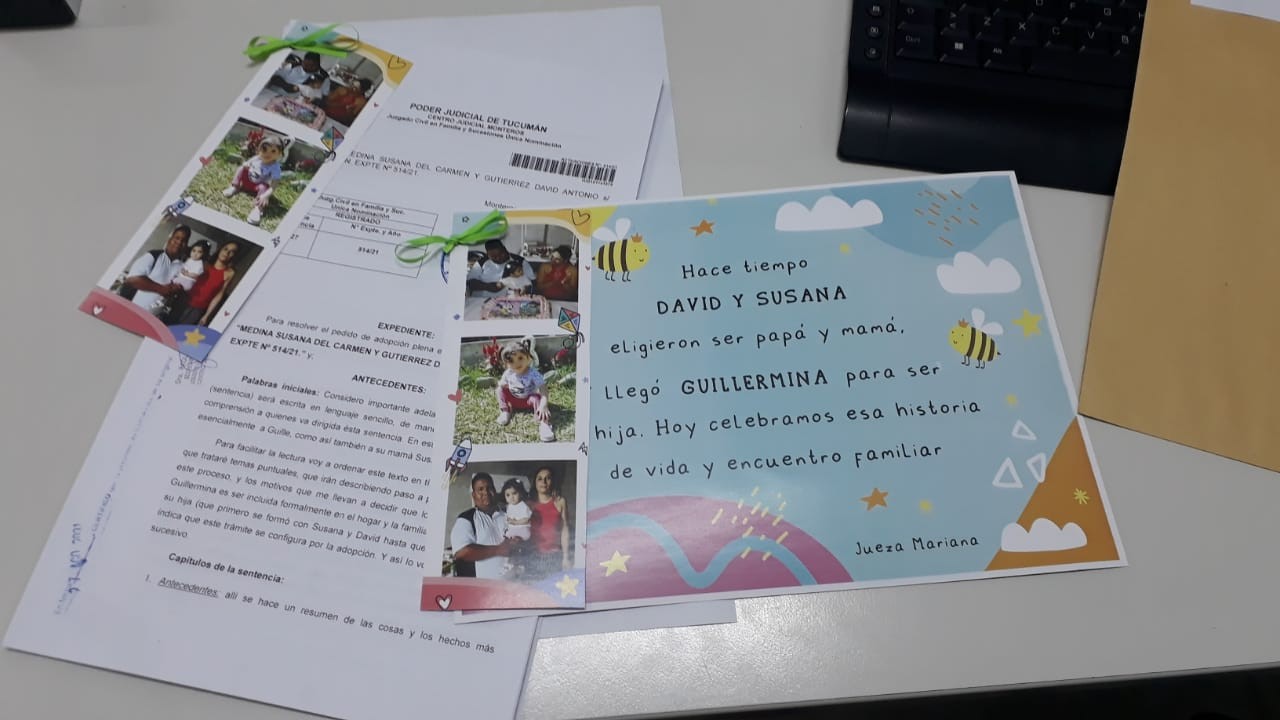

Este texto es el inicio de una pequeña saga. Un recorrido que comienza aquí, en la reflexión teórica, y que luego se desplegará en dos relatos concretos de nuestro juzgado en Monteros. En la Parte I compartiré la historia de Angelito, un niño cuya adopción plena fue mucho más que un trámite legal: fue un acto de humanidad. En la Parte II, narraré la experiencia de Sonia, una mujer que enfrentaba un proceso de restricción de capacidad y cuya audiencia se transformó en un espacio de confianza cuando decidimos cambiar el escenario.

Ambas historias mostrarán lo que aquí llamo justicia humanizada: no como concepto abstracto, sino como práctica viva. Lo que sigue son cuatro ejes que explican el marco de esta propuesta, la convicción de que la justicia no puede limitarse a plazos y números, sino que debe escribirse con gestos, con dignidad, convicción y alma.

1. La tensión entre lo abstracto de la ley y lo concreto de la vida

La ley se construye sobre principios abstractos: es general, impersonal, busca la universalidad y la previsibilidad. Está diseñada para que se aplique a todos por igual, sin distinciones. Esa es su fortaleza, pero también su límite.

Porque la vida humana no es abstracta. Cada persona llega al sistema de justicia con una historia, con miedos, con vulnerabilidades y con expectativas concretas. En ese punto nace una tensión inevitable: ¿cómo aplicar la norma —que es rígida y general— sin perder de vista la singularidad de quienes están detrás de un expediente?

En la práctica judicial, esa tensión se siente todos los días. El expediente habla en números de causa, plazos, artículos y dictámenes. Pero al otro lado del mostrador hay un niño que espera pertenecer a una familia, una mujer que necesita sentirse segura, un hombre que teme ser reducido a una incapacidad sin voz. Son rostros que interpelan a la ley y la obligan a “descender” de su pedestal de abstracción para volverse vida concreta.

Es allí donde entra en juego la justicia humanizada: no se trata de inventar nuevas leyes, ni de romper las que existen, sino de aplicar las normas con la conciencia de que cada decisión impacta en historias reales. Humanizar no significa alterar el derecho, sino reconocer que su sentido último está en la dignidad de las personas.

En palabras simples: la ley se escribe en abstracto, pero la justicia solo se concreta en el rostro de quien la recibe.

2. La medida de la justicia no se reduce a los números

En tiempos donde todo parece evaluarse en cifras, la justicia también ha caído bajo la lupa de lo cuantitativo: número de sentencias dictadas, cantidad de audiencias realizadas, plazos cumplidos o procesos concluidos en determinado tiempo. Esa mirada tiene su importancia, porque la eficiencia también es un valor en un sistema que debe dar respuestas.

Sin embargo, la justicia no se agota en un cuadro estadístico. Una sentencia dictada en plazo puede ser correcta en términos formales y, al mismo tiempo, dejar un vacío humano si no contempló lo que estaba en juego en la vida de quienes la esperaban. La verdadera medida no está solo en cuántos casos se resuelven, sino en cómo esas decisiones transforman —o no— la realidad de las personas.

Es cierto que los estándares de gestión de calidad y sus estandarizaciones son útiles en muchas situaciones, porque permiten ordenar, agilizar y dar previsibilidad. Pero también es responsabilidad jurisdiccional evitar los daños colaterales que puede provocar la prisa por cumplir con esos estándares. Los conflictos interpersonales requieren tiempos propios, que no pueden ser precipitados únicamente en función de indicadores de gestión procesal. Forzar los plazos puede dar la ilusión de eficiencia, pero al costo de dejar heridas abiertas en quienes más necesitan cuidado.

Una audiencia que termina en un acta puede contarse como un trámite cumplido. Pero si esa audiencia logró que alguien se sintiera escuchado, comprendido y respetado en su dignidad, el valor de esa práctica excede cualquier estadística. Allí la justicia cobra un sentido cualitativo, imposible de reflejar en un gráfico.

Medir la justicia únicamente en términos de cantidad es perder de vista que cada expediente encierra un mundo de afectos, vínculos, miedos y esperanzas. La justicia humanizada propone un cambio de parámetro: no renuncia a la eficiencia, pero la combina con la pregunta por la dignidad de la experiencia.

En definitiva, lo que da valor a una decisión judicial no es solo la rapidez con que se dicta, sino la huella que deja en quienes la viven.

3. Los gestos concretos como puentes de credibilidad

Las instituciones judiciales suelen ser percibidas como rígidas, lejanas y frías. El lenguaje técnico, los procedimientos formales y los edificios solemnes transmiten cierta seguridad jurídica, pero al mismo tiempo pueden levantar muros que alejan a las personas de la experiencia de sentirse verdaderamente escuchadas.

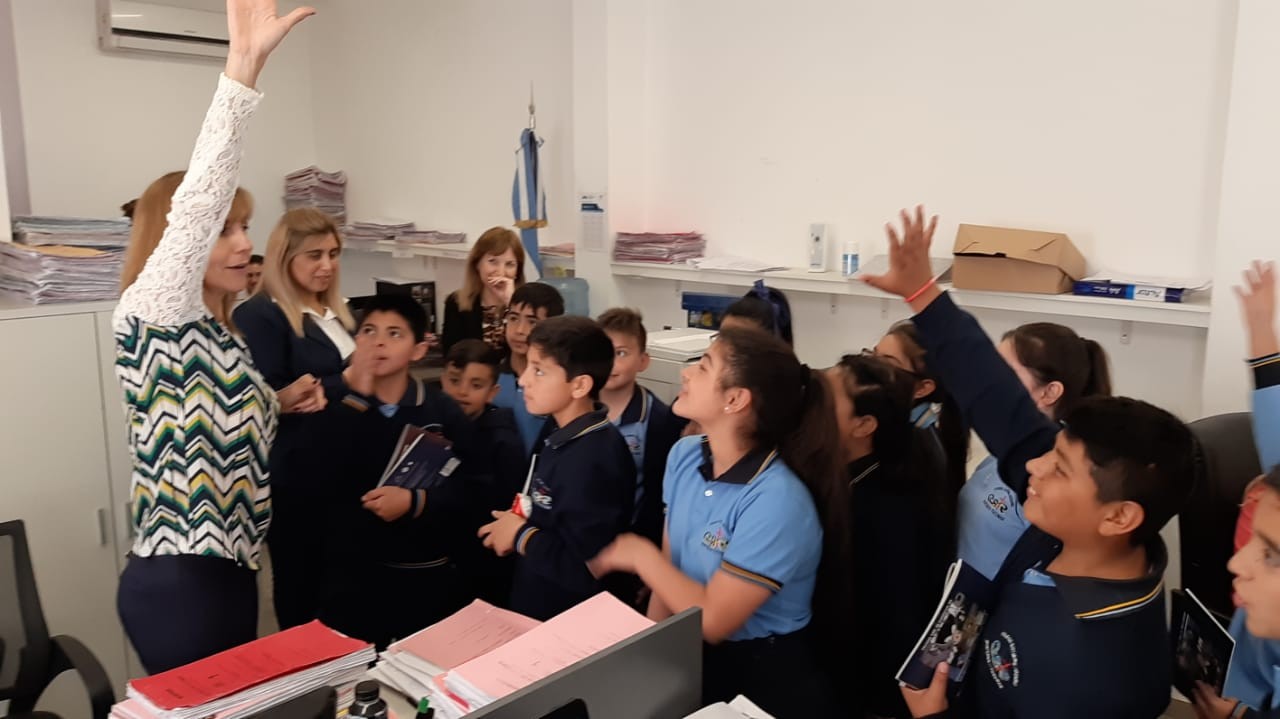

En este escenario, los gestos concretos se convierten en señales de humanidad. Una sentencia escrita en lenguaje simple, que pueda ser leída y comprendida por su destinatario; la creación de condiciones reales para que un niño o niña participe de un proceso; o algo tan sencillo como decir “buen día, bienvenido”, “disculpe mi tardanza”. Gestos. Simples.

No son un adorno ni un exceso sentimental, sino expresiones de coherencia: mostrar, en la práctica diaria, que la justicia puede cuidar sin dejar de aplicar la ley, que puede ser firme sin perder sensibilidad.

Son esos gestos los que disponen confianza, porque revelan que detrás de cada actuación procesal hay alguien dispuesto a mirar a la persona y no solo al expediente. Esa disposición abre un espacio de credibilidad que ningún reglamento ni estadística puede suplir.

La fuerza de un sistema judicial no descansa únicamente en su andamiaje normativo. También se sostiene en la confianza que producen las prácticas que lo encarnan, cuando demuestran que la dignidad humana es el verdadero centro de toda decisión.

4. JUSTICIA CON ALMA: un quehacer distinto

La práctica judicial no puede limitarse a aplicar fórmulas ni a reproducir rutinas procesales. La justicia con alma se atreve a ejercer un quehacer distinto: uno que entiende que las normas son instrumentos, pero que el fin último es el servicio al prójimo en su digna condición humana.

Ese “quehacer distinto” no significa abandonar la ley ni desnaturalizar el derecho. Al contrario: es sostener la ley como marco, pero llenarla de humanidad en cada paso. Es reconocer que un expediente no es solo un número, sino la representación de vidas que reclaman ser tratadas con dignidad, acompañadas en su fragilidad y fortalecidas en sus derechos.

Muchas veces se nos acusa de “ridiculizar el derecho” o de esconder vanidades detrás de prácticas diferentes. Nada más lejos. Lo que realmente buscamos es construir credibilidad en un sistema que parece rígido, mostrando que existen recursos concretos en la manera misma de hacer justicia. Ser humanos sin dejar la ley como instrumento, y asumir que la autoridad se fortalece cuando se expresa también en gestos sencillos, coherentes y transformadores.

En definitiva, hablar de justicia con alma es hablar de un modo de ejercer la función jurisdiccional que no se mide solo en tiempos ni en números, sino en la huella que deja.

Porque una justicia humanizada no es un eslogan: es un compromiso cotidiano, que transforma tanto a quienes la reciben como a quienes la ejercemos.