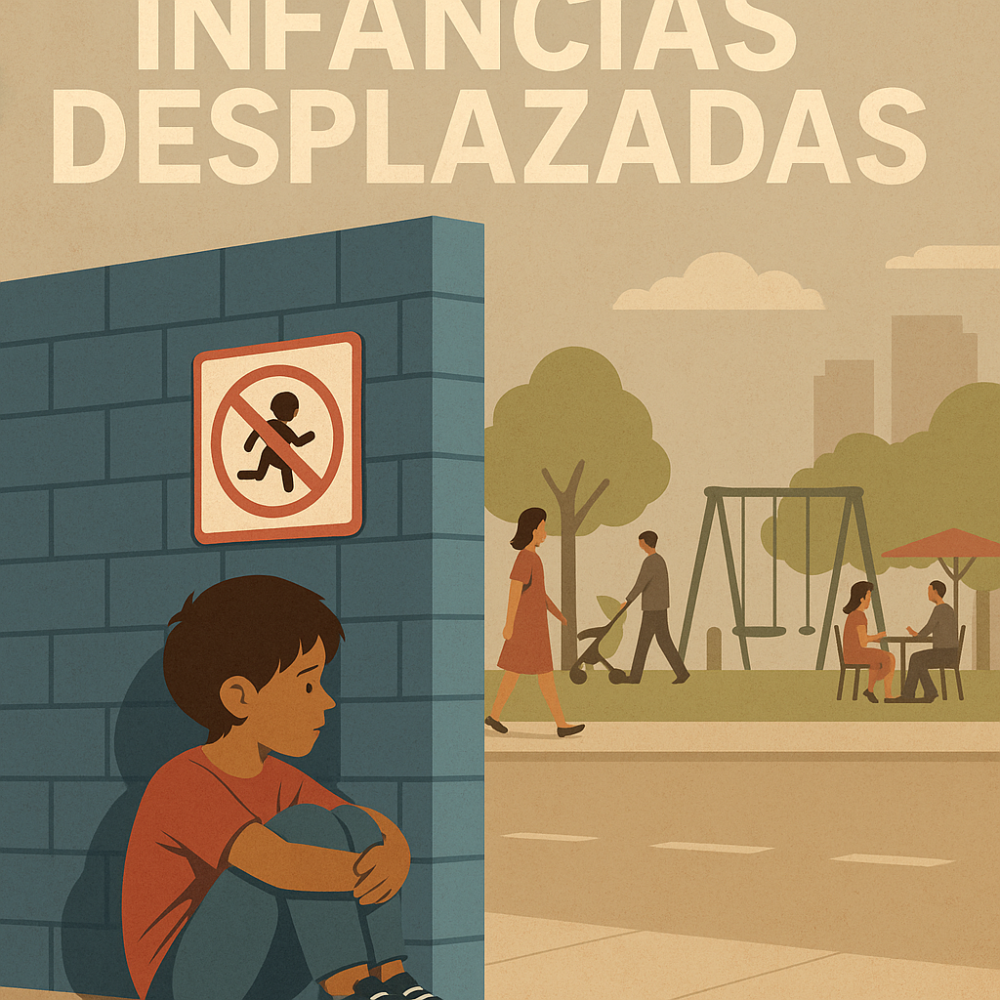

Hoy quiero compartir una reflexión que me conmovió profundamente: los niños y niñas están siendo sistemáticamente excluidos de espacios públicos, sociales y culturales, bajo la apariencia de un “bienestar adulto” que prioriza el confort y la tranquilidad. Pueden leer más pinchando aquí.

Este fenómeno, conocido como “childfrisionismo” o discurso “no kids”, no es inocente. Responde a un patrón histórico donde la infancia fue relegada, silenciada e ignorada. En lugar de ajustar los contextos a su presencia vital, se les pide que se adapten y se contengan.

Un mensaje dañino

El mensaje detrás de esa exclusión es particularmente dañino: indica a los niños que su sola presencia incomoda, que su espontaneidad es un problema; y los dirige a reprimir sus expresiones auténticas para “encajar” en un mundo adulto que no los espera.

Desde una mirada de derechos humanos y justicia con perspectiva de niñez, esto genera consecuencias profundas: erosiona la subjetividad, fomenta la sensación de ser una “carga” y limita el desarrollo de vínculos genuinos y comunitarios. Todo ello transgrede las garantías establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, texto que exige inclusión, dignidad y participación en igualdad.

Y aquí una reflexión que quiero dejar en claro:

Cuando hablamos de infancias desplazadas no nos referimos únicamente a los desplazamientos regionales o forzados por causas bélicas o económicas —tan graves como innegables—. También hablamos de un desplazamiento simbólico, cotidiano, silencioso.

Y si normalizamos zonas “libres de niños”, ¿qué impediría entonces pensar en zonas libres de personas mayores, personas con discapacidad, personas de baja talla o de religiones distintas? Este tipo de lógicas excluyentes, disfrazadas de preferencia o comodidad, reproducen discriminaciones estructurales que ya deberíamos haber superado.

Incluso podríamos imaginar, siguiendo esta misma lógica, “vuelos sin niños” o transportes públicos reservados exclusivamente para adultos —como si su sola presencia alterara un supuesto derecho al silencio absoluto o al confort sin interrupciones. ¿Qué sigue? ¿Bibliotecas sin risas infantiles? ¿Museos donde se silencie la curiosidad de los más pequeños? Estos ejemplos, aunque hipotéticos, reflejan con crudeza el sesgo adultocéntrico que persiste en muchos espacios sociales.

¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad?

Quizás podamos:

- Cuestionar las “zonas libres de infancia” en lugares como restaurantes, hoteles o barrios privados.

- Promover entornos donde la infancia sea bienvenida y considerada parte del proyecto colectivo.

- Incorporar el punto de vista infantil en el diseño urbano, cultural, educativo, legal.

- Rechazar lógicas adultocéntricas que naturalizan la exclusión de quienes más necesitan expresarse.

El riesgo no es abstracto:

Niños que internalizan que deben «portarse bien para ser aceptados» o que su vitalidad (el llanto, el juego, el movimiento) es algo a reprimir. ¿Y la Convención de los Derechos del Niño?

En tiempos donde lo público se rediseña con criterios de exclusión disfrazados de comodidad, urge recuperar una ética del encuentro.

«Las infancias no son una molestia a tolerar, sino una presencia a abrazar»

El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que todo niño tiene derecho al descanso, al juego, al esparcimiento, y a participar plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad. Estos no son lujos: son derechos humanos fundamentales.

Excluir a la infancia de los espacios comunes no solo vulnera un derecho fundamental; empobrece nuestra vida colectiva al silenciar una de sus presencias más vitales, creativas y transformadoras.

Diseñar entornos que acojan el juego, la risa y la presencia activa de los niños es también una forma de garantizar derechos. De honrar su derecho a: “ser niños”, «a estar», «a construir», «a ser tolerados», «a habitar sus comunidades», a los NO DESPLAZAMIENTOS sociales.

¿Hasta cuándo les vamos a exigir que se adapten al mundo adulto? ¿No debería ser al revés? ¿No será acaso responsabilidad —y muestra de verdadera madurez— que los adultos aprendamos a adaptarnos a sus tiempos, a sus voces, a su presencia?

¿Por qué limitar su acceso a los espacios públicos? ¿Acaso esos espacios son propiedad exclusiva del mundo adulto? ¿O es que aún nos cuesta asumir que una sociedad verdaderamente democrática también se mide por cómo acoge a sus niños?