Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de España nos recuerda algo que, en la práctica diaria de los tribunales, se repite con otras formas y en distintos rincones del mundo:

No toda decisión adulta es automáticamente respetuosa de los derechos del niño.

El fallo establece que atribuir a uno solo de los progenitores la decisión exclusiva sobre la formación religiosa del hijo vulnera su derecho a ser educado conforme a sus propias convicciones.

Fuente: el derecho punto com

Pero más allá del aspecto religioso, los desacuerdos parentales se replican —una y otra vez— en cada país y en muchas familias:

¿Dónde vivirá el niño?

¿A qué escuela asistirá?

¿Qué imágenes suyas se compartirán en redes sociales?

¿Cuál será su itinerario terapéutico o médico?

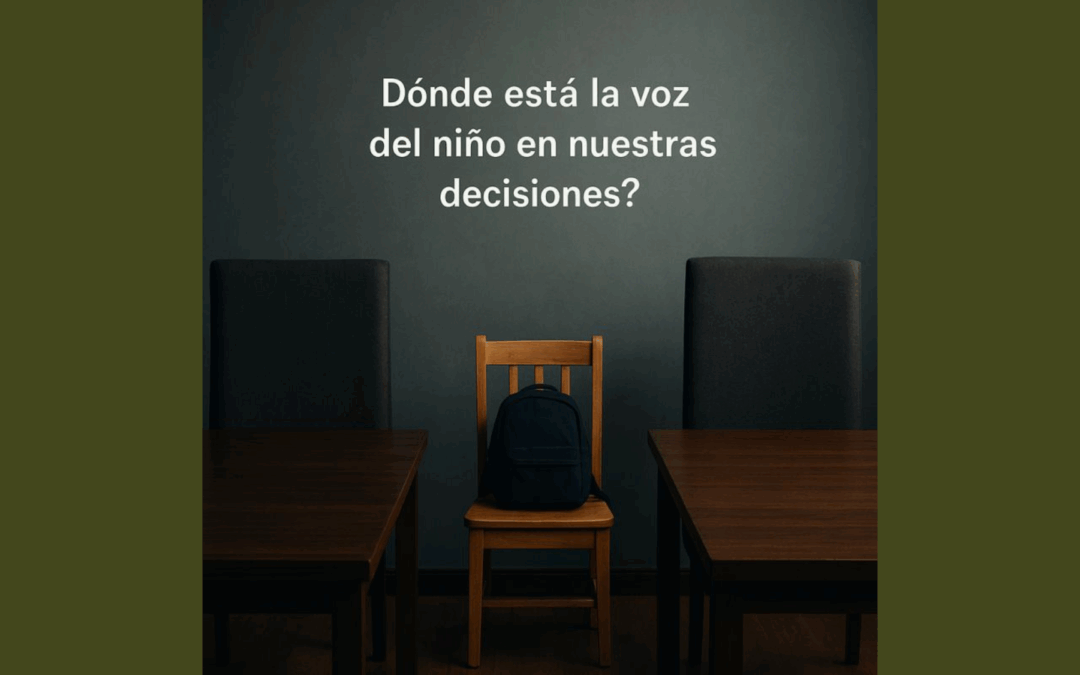

¿Qué lugar de escucha real les estamos dando a niños, niñas y adolescentes en esas decisiones?

¿Respetamos su tiempo, su identidad, su autonomía progresiva?

¿O seguimos pensándolos como territorio en disputa?

Porque si los adultos no somos capaces de dialogar, de construir acuerdos —o al menos desacuerdos respetuosos—, ¿qué ejemplo estamos dando en términos de convivencia y ciudadanía?

La justicia tiene mucho que aportar. Pero la pregunta también es para nosotros, los adultos, en nuestros múltiples roles: madre, padre, docente, profesional, acompañante.

¿Qué posición asumimos frente al cuidado y la libertad de los niños cuando lo que está en juego son nuestras propias convicciones, intereses o caprichos?