Durante siglos, el Derecho de Familia fue concebido como una institución jerárquica, en la que los intereses individuales quedaban subsumidos en la lógica de la familia como agente social, transmisor de bienes y reproductor de valores. Aquella configuración no admitía rupturas ni disidencias; era un modelo cerrado de convivencia.

Con el tiempo, los sistemas jurídicos comenzaron a incorporar principios como la igualdad, la dignidad humana y la autonomía personal al régimen familiar. De ese modo, la familia dejó de percibirse como un molde rígido para transformarse en una comunidad de vínculos, donde los derechos individuales de las personas que la integran —mujeres, niños, personas diversas— comenzaron a tener reconocimiento efectivo.

Hoy la palabra “familia” no designa una sola forma de convivencia, sino una pluralidad de realidades humanas: matrimonios, uniones de hecho, familias monoparentales, reconstituidas, por elección, adoptivas, entre otras. Esa pluralidad refleja la expansión del Derecho hacia una noción mucho más dinámica.

Pasamos de “la familia” –en singular- a “las familias” –en plural-.

Una transformación global

A nivel internacional, organismos y tribunales han situado el concepto de familia en un plano evolutivo:

La Comisión de Derecho Internacional de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el concepto de familia “no es estático ni uniforme, sino dinámico y culturalmente condicionado” (caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, 2012[1]).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 8 del Convenio Europeo, ha reconocido familias monoparentales, reconstituidas y homoparentales (por ejemplo, Schalk y Kopf vs. Austria, 2010; Oliari vs. Italia, 2015)[2].

Estas decisiones reflejan el paso de un enfoque formalista del vínculo a uno que valora el afecto, la protección recíproca y la responsabilidad mutua, más allá de la estructura jurídica tradicional.

Así, el Derecho asume que debe proteger vínculos por su valor humano, no por su forma jurídica. El afecto, el cuidado y la corresponsabilidad pasando a ser los elementos fundantes de lo familiar contemporáneo.

Pero la evolución no se detuvo en el reconocimiento de los vínculos humanos. El recorrido muestra que otros seres sintientes también ingresan al entramado familiar. Las mascotas —si aún podemos llamarlas así— forman parte de la vida cotidiana, de las rutinas y de las emociones compartidas.

Sus “dueños”, o mejor dicho, sus compañeros de vida, relatan historias, afectos y ausencias con la misma intensidad con la que se habla de un miembro de la familia. Los vínculos, las anécdotas y el dolor de las pérdidas son, con razón, innegables y profundamente humanos.

Quienes conviven con ellos —más que “dueños”, verdaderos cuidadores y compañeros afectivos— expresan vínculos que incluyen rutinas, afectos y pérdidas que no admiten indiferencia.

Los tribunales ya escuchan esas voces, comprendiendo que el dolor por su ausencia o la disputa por su cuidado no son simples conflictos de propiedad, sino manifestaciones de relaciones familiares ampliadas y emocionalmente reales.

Reconocimiento jurisprudencial de la familia multiespecie

La figura de la familia multiespecie —es decir, aquella conformada por humanos y animales con vínculos afectivos familiares— ha empezado a encontrar reconocimiento judicial, aunque aún de modo incipiente. Su inclusión aporta un soporte empírico potente para tu reflexión hacia la familia tecnoafectiva:

En Colombia, fue reconocido que la mascota “Simona” forma parte de una familia multiespecie, ordenando que la demanda de regulación de visitas sea juzgada por un tribunal de familia, valorizando su papel afectivo en el núcleo familiar.

En otro caso fue ordenado un régimen de comunicación provisorio con “Pope”, un perro salchicha con el que la actora comparte afecto con su ex pareja, concediéndole cuidados fines de semana mientras se resuelve el caso.

Luego, «Mateo» fue reconocido como sujeto de derechos. El fallo “Popeye y Kiara” reconoció que los perros conformaban una familia multiespecie con los ex cónyuges, y otorgó régimen de comunicación provisional, tomando en cuenta que esos animales no eran meras cosas susceptibles de división, sino seres con rol afectivo en la vida familiar.

En este recorrido, tanto Colombia como Argentina vienen mencionando que debe reconocerse una interacción social multiespecie que exige ponderación de derechos: tanto los derechos de los dueños de animales como los derechos colectivos, considerando que los animales son seres sintientes que participan de la vida social.

El Tribunal Superior de Colombia definió la familia multiespecie como aquella integrada por humanos y animales no humanos que conviven en hogar doméstico y establecen vínculo de afectividad familiar, incluyendo elementos como la convivencia, la vocación doméstica y el reconocimiento humano del rol familiar del animal.

Estos pronunciamientos, aun siendo fragmentarios, revelan que los tribunales comienzan a validar lo que ya es real en la vida cotidiana: los vínculos entre humanos y animales pueden tener relevancia jurídica si se los considera parte de una comunidad afectiva.

Aportes de otras ciencias

La sociología y la antropología familiar muestran que los sistemas de parentesco se reconfiguran conforme cambian las prácticas de cuidado, las trayectorias de vida y las estructuras sociales. (Tafalla, “¿El parentesco es siempre entre humanos? Reflexiones sobre las familias multiespecie”)

Anthony Giddens habla de la “democratización del vínculo íntimo”, donde la estabilidad depende del reconocimiento mutuo y no del deber legal[3] .

Desde la psicología evolutiva, John Bowlby[4] y Mary Ainsworth han mostrado que el apego y la seguridad afectiva —más que la estructura formal— son los verdaderos determinantes del bienestar infantil ([5]).

Esas perspectivas confluyen con la noción jurídica contemporánea: la familia diversificada no es solo una descripción social, sino un desafío al derecho para proteger las redes afectivas reales, incluso si abarcan seres no humanos.

Hacia un derecho plural de las familias… y ¿más allá?

Sin embargo, me propongo pensar si el desafío actual no es solo reconocer una multiplicidad de modelos familiares, sino repensar quiénes conforman esas familias y qué vínculos merecen protección jurídica.

La evolución ya no se mide por la indisolubilidad del matrimonio, sino por la capacidad del Derecho para proteger vínculos significativos, sean biológicos, afectivos, socioafectivos o interespecie.

Aquí surge una inquietud radical: si los seres humanos pueden llegar a tener vínculos emocionales profundos con entidades digitales inteligentes, ¿debiera el Derecho reconocer una categoría intermedia entre lo humano y lo biológico?

En el cruce tecnológico-humanista emerge, entonces, los conceptos de familias tecnoafectivas o relaciones interchabóticas: vínculos simbióticos entre el ser humano y una entidad conversacional inteligente. No se trata de parodiar la condición humana, sino de prever algo viene escuchándose incluso en reclamos judiciales, y es que ¿las inteligencias artificiales puedan ocupar espacio afectivo en la vida de las personas, acompañar en soledad, escucha y compañía? Lo dejo ahí y que cada lector haga su propio ejercicio de reflexión.

Pero, válido es señalar que la ficción ya se adelantó en muchas películas que exploran estas posibilidades:

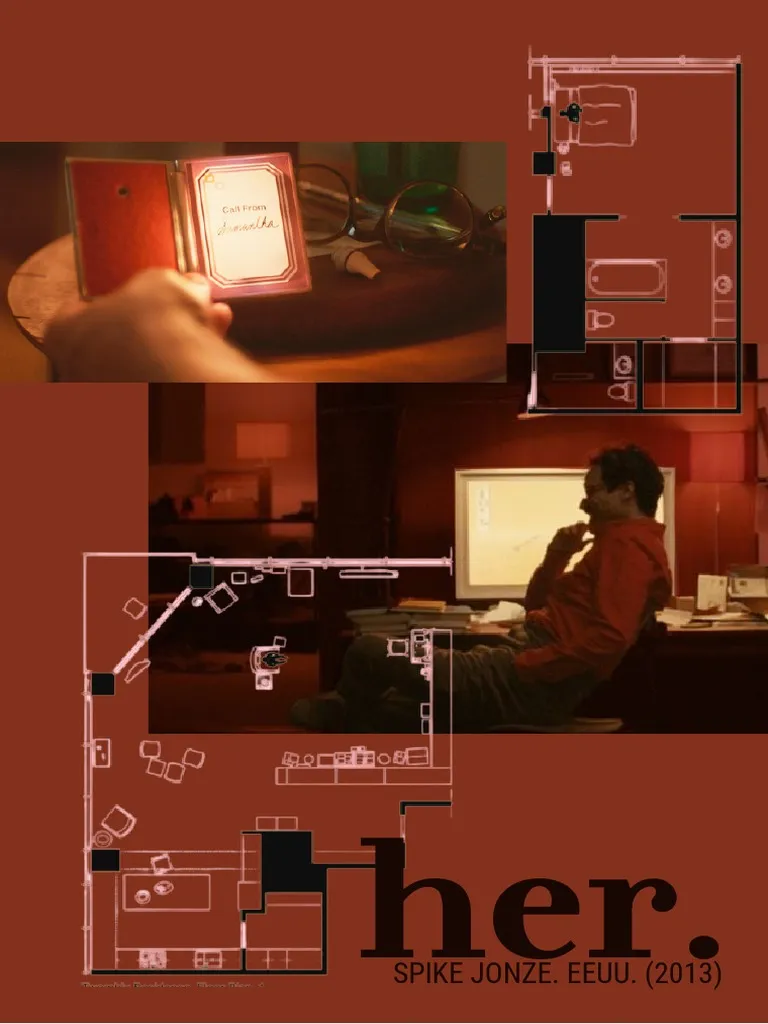

- Her (2013): la relación sentimental entre un hombre y un sistema operativo inteligente.

- El Hombre Bicentenario (1999): la búsqueda de reconocimiento de una inteligencia no humana como miembro pleno de la sociedad.

- A.I. Artificial Intelligence (2001): el vínculo afectivo entre un niño y un robot humanoide con conciencia simulada.

Hay muchas más, por supuesto.

Estas narraciones no pertenecen al terreno de la fantasía: son anticipaciones simbólicas de lo posible. La cuestión, entonces, no es si el Derecho o la Ley deberá responder, sino qué preguntas estará dispuesto a formularse.

Sin cierres…

La historia del Derecho de Familia es, en esencia, la historia de cómo el Derecho aprende a reconocer vínculos nuevos: primero conyugales, luego filiales, después socioafectivos, y ahora expansivos en lo interespecie y, quizás, en lo tecnoafectivo.

Allí donde hay cuidado, reciprocidad, continuidad y responsabilidad —aunque cambien los nombres, las especies o los circuitos—, puede haber Derecho.

¿Tiene límites?

No tengo respuestas. Solo propongo preguntas.

Porque la ficción ya nos lo insinuó hace tiempo.

¿Ficción? ¿O apenas un anticipo de lo real?

#VocesConMariana #derechodefamilia #familiamultiespecie

[1] Corte IDH, Atala Riffo y niñas vs. Chile, Sentencia del 24/02/2012.

[2] TEDH, Schalk y Kopf vs. Austria (2010); Oliari vs. Italia (2015).

[3] Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy, Polity Press, 1992

[4] Bowlby, Attachment and Loss, 1969–1980

[5] Donna Haraway, When Species Meet, University of Minnesota Press, 2008; Kate Darling, The New Breed: What Our History with Animals Reveals About Our Future with Robots, Henry Holt, 2021; Mark Coeckelbergh, Human–Robot Relations: Ethics and Philosophy of Human–Technology Interaction, MIT Press, 2021; UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2021.